最近是端午节,我没办法不看到或听到“屈原”这俩字儿。我就想起了屈原是写赋比较牛。我知道屈原写赋比较牛,是因为我本科的时候上过语文课。最近重新翻开李泽厚的《中国美学史》来看,上网找一些辅助资料,偶然发现章启群老师在科学网的博客。我也知道这位老师,为在科学网又发现一位哲学老师而高兴。因此我回想起求学过程中遇到的几位文科的老师。

我和所有80后一样上小学中学和大学。从小语文就不好,不过数学和物理之类的也不太好。但是,理科不管成绩怎么样,我比较能抓得住。语文是实在抓不住,完全没有感觉。初中的时候,有地理课。地理课分为自然地理和人文地理,所谓自然地理就是讲气候带、地质变化之类的内容,而人文地理就是说美洲人怎样,亚洲人怎样,是什么资源比较丰富,什么产业比较发达等等。我也觉得自然地理比人文地理学得好。初中也有历史课,现在能想起来的就是两个词:母系氏族公社和昂格鲁-萨克森人。我是切切实实地记得这两个词在课堂上被屡屡强调和写在黑板上。现在看来,这两个关键词都代表着很复杂的学问。很自然,我当时也完全听不懂。

首先帮我打开文科之门的是高中历史老师,他姓黄。高中学习的是近代史,包括世界近代史和中国近代史。黄老师讲课让我感到近代史是一门学问,也许是因为他很在乎他的讲课能不能成功地证明“读史使人明智”这条道理。他生怕由于大多数人不喜欢历史,导致他的上课效果打折。所以他做到了,他还原了历史作为一门学问的真实面貌。我认为中学老师谁如果能够并胆敢向学生还原他那门课的真实面貌的话,都是功德无量的。

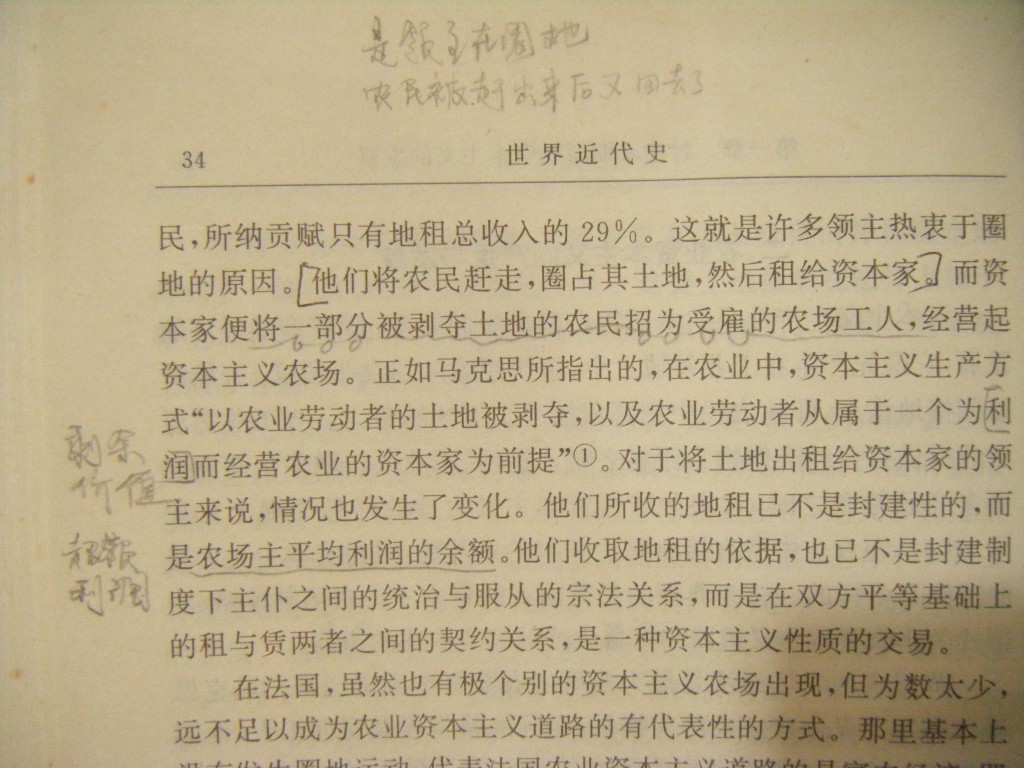

因此我对近代史产生了兴趣,经常去问黄老师问题。有一次他介绍我去看北京师范大学出版社的《世界近代史》,我就真的去购书中心找。发现只有一本刘宗绪主编的符合上述条件,它是当时的“九五”国家级重点教材。这本书的一个副作用是使我在高二就知道了选购大学教材应该认准这个标志。

于是,我天天睡觉前就翻开了这本书来看。看这本书的感受是我前所未有的,我感到我的脑子好像是核桃,以前一直被壳包着,看这本书的时候壳就被一点一点地凿开,外界的光线首次照进了里面的核桃肉。这就是“启蒙”的感觉。我简直觉得,光用眼睛去看这本书,无论眼睛睁得多大,无论重复看多少次,都不够。于是我就在床上放了一支笔,我要拼命地划书才能抒发我在受到启蒙的时候所感受到的宗教体验。

我回校问黄老师,为什么这本《世界近代史》这么好看?他说,因为它内容比较丰富(这当然是相比于高中历史课本而言,否则,对于学术专著来讲,光是“内容丰富”也并没有什么了不起)。我又问,为什么高中的历史课本不写成这样?他笑而不语。

刘宗绪的《世界近代史》只写到了一战。尝到了这类书的甜头之后,我就再去购书中心选购了卢文璞主编、北京师范大学出版社出版的《世界现代史(1914-1945)》,以及李世安主编、中国人民大学出版社出版的《世界当代史(1945-1998)》。

高中历史,学完世界近代史之后,就轮到了中国近代史。我对近代史知识的兴趣有增无减。我去购书中心找书,选购了胡绳著的《从鸦片战争到五四运动》,一下子就书不离手,白天带着去上学,食堂打饭的时候看,晚上带回家,睡觉的时候在床上看。

有一次,我在校外米粉店里吃中饭,遇到黄老师。我问他,你的知识是不是在大学里学习的。他说是的,他是77年恢复高考,上了大学。当时,中国正在发生“国企工人下岗”这件事情,我就跟他说:黄老师,我认为我父母这辈人,基本上都被牺牲掉了,文革不让念书,现在他们没文化又要他们下岗。他说不完全是这样,时代在变化也会出现很多新的机会。

高中的时候,有一本畅销书叫做《苏菲的世界》,它是以历险记故事的形式向读者介绍了西方哲学史。我看得非常入迷,因此也对哲学产生了兴趣。为此,我又去购书中心找哲学书,我选中了一本《尼采——在世纪的转折点上》,这是我看过的最好的书。我的思想也被打上了深深的尼采的烙印。现在看来,我跟好书有一种奇妙的缘份。我稀里糊涂在购书中心选到的书,几乎恰恰都是好书。

我本科在广州暨南大学就读。当时,学校规定非文学专业的学生都要学习语文公共课(就好像所有学生都要学习毛概邓论法律常识那样)。我当时以为凡是大学都这样,到了华南理工大学读硕士的时候才了解到,至少华南理工大学的理科学生就不用上语文课。我原来一直认为暨南大学是一所烂大学,我是高考考砸了才沦落到这所大学里的(否则我要去上中大物理系,跟吴宝俊做同学去),现在我则很庆幸我去了暨南大学。

大学语文课的教材,是暨南大学语文中心编的。我们系的语文课由一位年轻的小伙子上课,姓廖。这本《大学语文》,基本上是一个中国文学作品选读课本,从诗经开始,一直到明清小说。

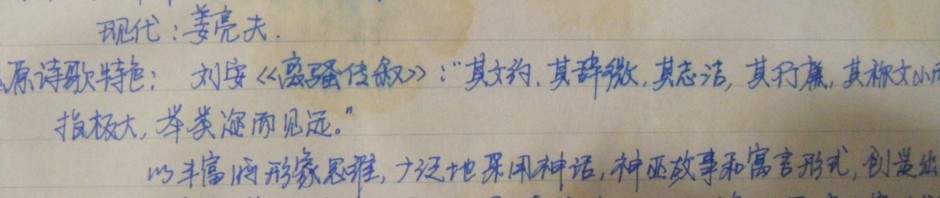

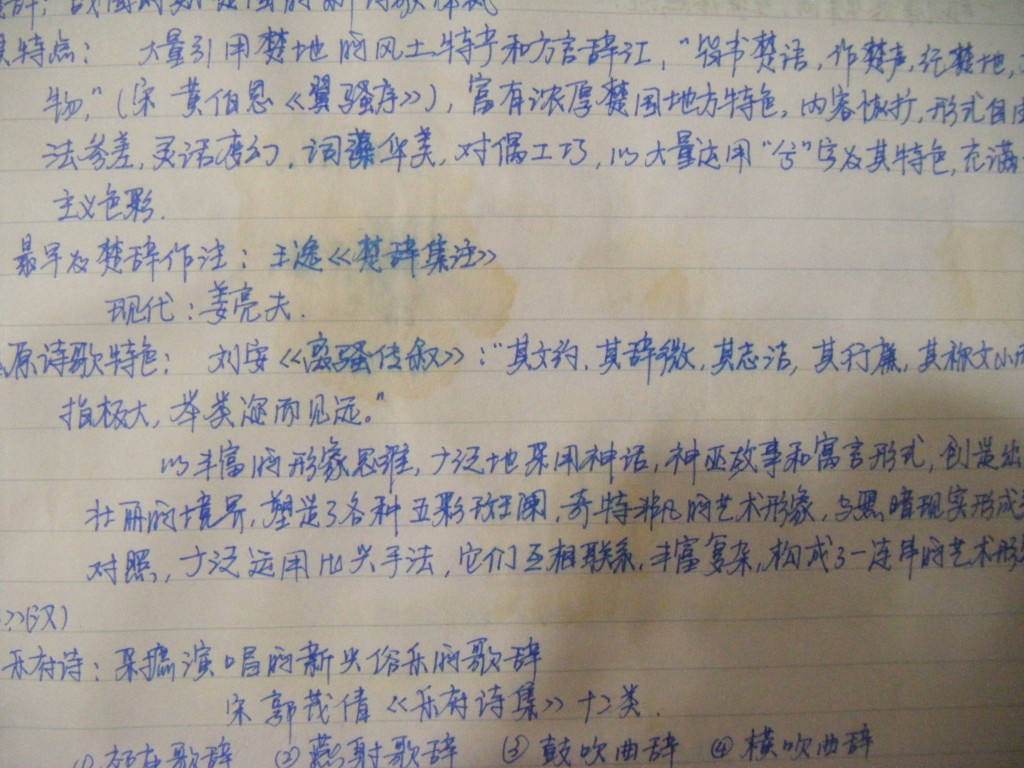

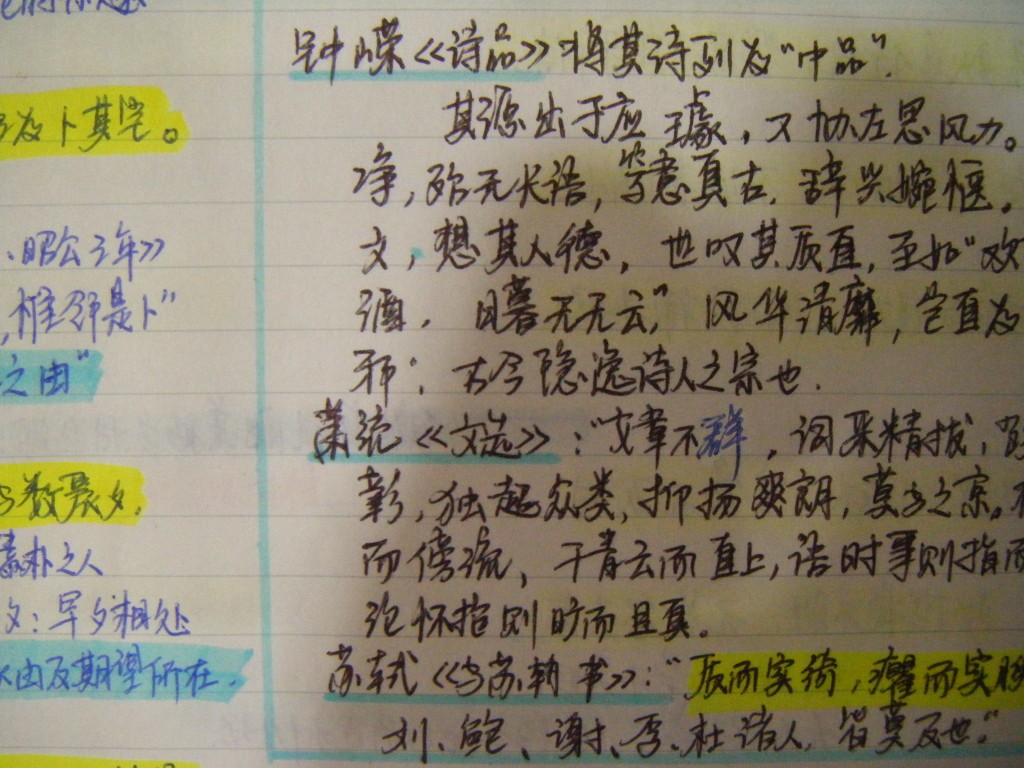

廖老师上课,不看学生,不笑。语气的基调是应付式的,很不情愿,但偶尔讲到重要之处也透露出认真诚恳。这说的仅仅是语气,他讲课的内容丰富得我右手腕抽筋。一个时期的文学作品课本里只有一到两篇,例如诗经只有一到两篇,但是廖老师在课堂上会给我们再介绍三五篇。讲到课本陶渊明的时候,他就在堂上介绍谢灵运。课本上左思的诗只有一首《咏史》,他介绍了所有四首。同时,廖老师还常常引用宗白华、李泽厚、朱光潜、钟嵘、萧统等人的评述。他从来没有介绍这些人是谁。我看到了这些人的话,觉得不抄下来的话就将是人生的重大损失。笔记我一直保存至今。

萧统《文选》:文章不群,词采精拔,跌宕昭彰,独超众类,抑扬爽朗,莫与之京。横素波而傍流,干青云而直上,语时事则指而可想,论怀抱则旷而且真。

苏轼《与苏辙书》:质而实绮,癯而实腴,自曹、刘、鲍、谢、李、杜诸人,皆莫及也。

宗白华《美学散步》:“晋人向外发现了自然,向内发现了自己的深情,山水虚灵化了,也情致化了。陶渊明、谢灵运这般人的山水诗那样的好,是由于他们对于自然有那一般新鲜发现时身入化境浓酣忘我的趣味。”

后来我知道,这些评论都是本身已成旷世经典。所以,上廖老师的课,就真的是在进行“美学散步”。

不过,由于他的讲课风格比较不讨好,他上的大学语文课,对我们班大多数同学来说是煎熬,但是我在课上却忙得不可开交。仅管我由于文学基础很差从来没有主动跟廖老师在课下交流,但是廖老师还是看到我比较认真,跟我聊天。这一来二去,他知道我对这方面感兴趣,大方地留下了Email。有一次,他约我去买书,度过了一天。

我们去北京路找书。他先是带我去了大洋书城,他找到了他师姐的博士论文给我看。他是厦门大学的博士,研究的是魏晋南北朝的文学。我才知道,原来文科的博士论文是一本书放在书店里卖的。他还告诉我,先秦的思想是“人”的觉醒,魏晋的思想则是“我”的觉醒。最后,我在大洋书城买了一本林惠祥的《文化人类学》,这再一次证明我跟好书有缘。后来我们又去了北京路的古藉书店。在那里我看到了更多高深的学问,实在是叹为观止。我买了一本中华书局出版《近代伦理思想的变迁》。这本书我略看了一下,后来送给我前女友了。后来我才认识到伦理问题是中国文化的本质性问题,实在想再看看那本书。

廖老师在带我看书的时候跟我说,自然科学是研究人与自然的关系,人文学科是研究人与人的关系。

大学语文课在大学一年级就上完了。我大二下乡的时候给小学六年级孩子上“宋词欣赏”课,用的就是我大学语文的笔记。这些孩子在平时的语文课上已经学习过了“诗”这种体裁。“词”对于他们来说,并没有实质性的接受难度。我选择了几首意义比较简单,画面比较直观的作品(例如苏轼的《水调歌头(明月几时有)》、辛弃疾的《西江月(明月别枝惊鹊)》),把大学语文中廖老师向我所传达的欣赏趣味以小朋友可以接受的方式传达给了我的学生。上完课之后,我还让他们用绘画的形式,把他们心目中所理解到的词的意境画出来,收到了很好的效果。有一次镇上中学跟我义教所在的小学进行教学交流,我被选派过中学那边上课。由于中学生的理解水理比小学生的要高一些,于是我又选择了辛弃疾《破阵子(醉里挑灯看剑)》和柳永《雨霖铃(寒蝉凄切)》这种情感比较复杂和成年化的词。我讲课的风格也不知不觉地受到了廖老师的影响,从不看学生,也不笑。但是我比廖老师要幸运,因为他这么上课全班都在睡觉,我这么上课班上大部分同学都在七嘴八舌地想接我的话,紧紧跟住了我的思路。当我说到“下课”的时候,班上的同学都起立鼓掌。我比较成功地先带他们经历了一场国愁家恨,又叫他们体验了一回“千种风情”,处于青春期的热血年们,正是需要这样的滋润。

我心想,不仅仅应该把中学历史课本换成大学课本,还应该把中学语文课本换成大学语文课本。或者说,应该把中学老师换成大学老师。或者说,应该把中学变成大学。或者说,教育应该把人当人看。